WEGE & PFADE 10 | 5:45 Min

Unsere heutige Mobilität hat sich in schwindelerregende Größenordnungen gesteigert. Reisen ist in aller Regel kein Privileg mehr und längst stupider Alltag geworden. Im Rückblick befördert eine kleine Zeitreise entlang der Schienenwege seltsame wie befremdliche Alltagsdinge zutage.

Prolog

Im Jahr 1839 eröffnete die erste deutsche Ferneisenbahn den durchgehenden Zugbetrieb zwischen Leipzig und Dresden. Der Dampfwagen durcheilte 116 Kilometer Strecke über Dämme, Brücken, Einschnitte und einen Tunnel. Der Bau galt als Meilenstein von Ingenieurskunst und technischem Fortschritt. Heute ist man auf der Strecke noch viel fortgeschrittener unterwegs. Für Mobilität sorgen zwei Verkehrsverbünde mit elf Tarifzonen. Besonders viel Zone kann man zwischen Kühren und Dahlen erleben, wenn der Zug auf 10,6 Kilometern gleich drei Tarifgrenzen binnen 6 Minuten durcheilt. Erläuterungen zu Geltungszeiten und Mitnahmebestimmungen der insgesamt 151 Tickets füllen Bände im PDF-Format.

Hochlied auf das Reisen

Wenn jemand eine Reise tut

So kann er was erzählen,

Drum nehm' ich meinen Stock und Hut

Und tät das Reisen wählen.

Es war der Dichter Matthias Claudius, der 1786 dieses Hochlied auf das Reisen anstimmte und ein wahrhaft bewegendes Thema ansprach. Sogar Beethoven als auch Zelter versahen seinen Text später mit einer Melodie. In der heutigen Zeit wird soviel gereist wie nie zuvor, doch über das Reisen selbst gibt es kaum mehr etwas zu erzählen oder gar zu singen. Doch der Reihe nach.

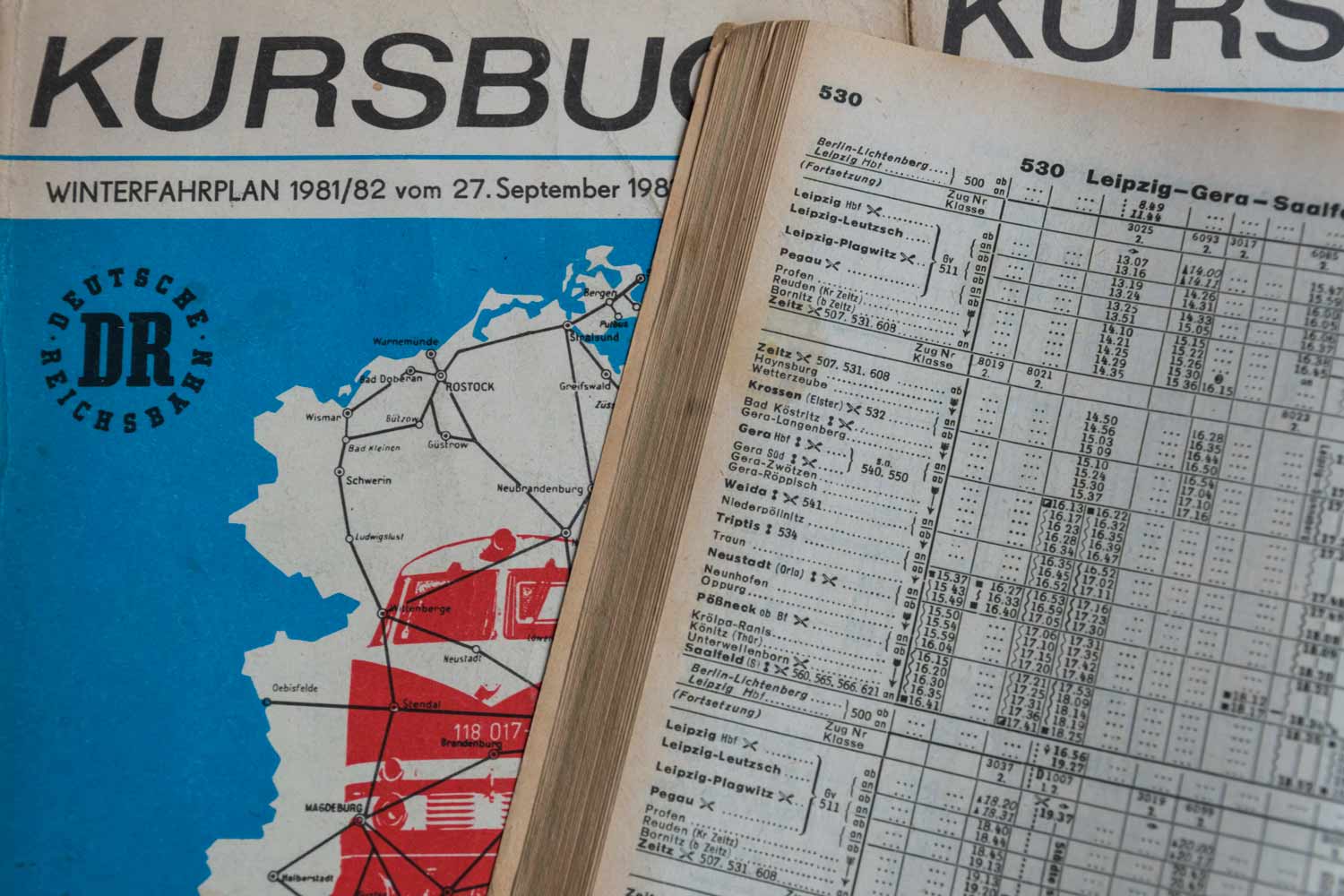

Bei der Wahl des Verkehrsmittels bot die Eisenbahn lange Zeit die populärste Wahl und für die meisten auch die einzig realisierbare Möglichkeit des Reisens über längere Strecken. Man bedenke: Ohne booking [dot] com und Navigationsassistenz musste man in der dunklen Welt eines allumfassenden Funklochs zum Ziel gelangen. Wichtige Übersicht für Bahnfahrten bot ein Kursbuch (➔ Glossar) genannter Gesamtfahrplan. Wer diese begehrte, zweimal im Jahr zum Fahrplanwechsel erscheinende Fibel des Bahnfahrens sein eigen nennen konnte, war gut dran. Zwingende Voraussetzung war allerdings die Kulturtechnik des Kursbuchlesens. Schulische oder außerschulische Angebote gab es dafür nicht. You-Tube-Livehack-Clips waren ebenfalls nicht verfügbar. Ohne Internet und soziale Netzwerke musste man auf mündliche Überlieferungen im Familien- und Bekanntenkreis zurückgreifen.

Fahrkarten und Kursbücher

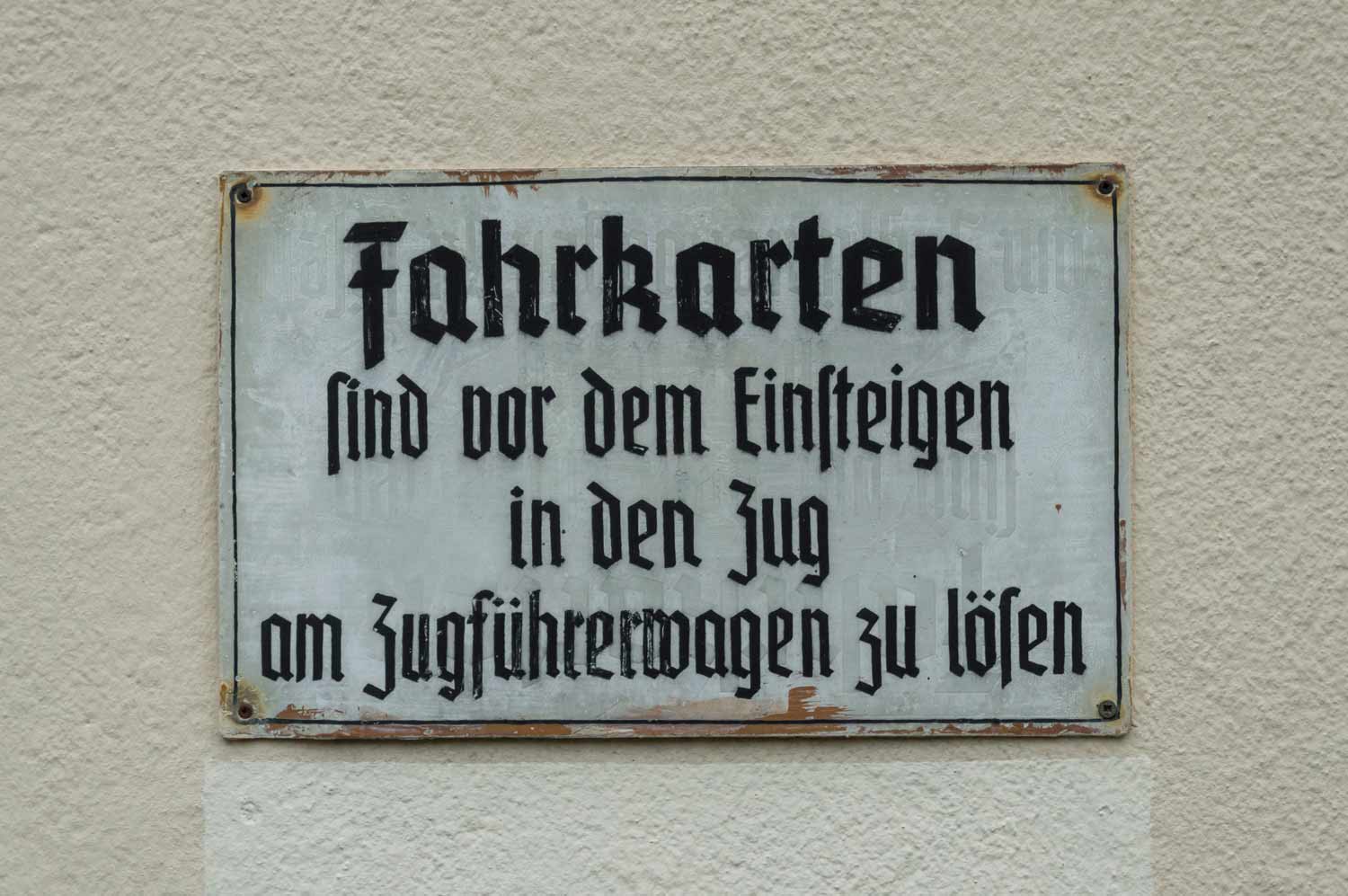

Da in jenen Zeiten weder Tickets noch Automaten verfügbar waren, musste man in der Regel an einem Schalter (➔ Glossar) im nächsten Bahnhof seine Fahrkarten (➔ Glossar) kaufen. Dem Fahrpreis lag eine komplizierte Addition der real zu fahrenden Kilometer (bei der Deutschen Reichsbahn der DDR 8 Pfennige/Kilometer in der 2. Klasse) zugrunde. Zugang zu Super-Sparpreisen, zu Ländertickets und anderem mehr war den Reisenden (damaliges Unwort für Beförderungsfälle) verwehrt. Zudem musste bei der finanziellen Reiseplanung das so genannte Kopfrechnen Anwendung finden. Übrigens: Beim offline-Ticketkauf sollen sich bereits damals zahlreichende Reisende ausgerechnet in der Warteschlange gestaut haben, in der man selber stand.

Empfang unterwegs

Bahnhöfe besaßen in aller Regel ein so genanntes Empfangsgebäude mit Wartesaal und Schalterhalle. Architektonisch musste es sich oft an lokale Baustile anpassen, aus moderner Sicht waren sie zumeist überdimensioniert. In Ermangelung moderner Backwarenshops oder Fastfoodanbieter gehörte nicht selten eine so genannte Bahnhofsgaststätte (altertümlich: Bahnhofswirtschaft) (➔ Glossar) zur üblichen Grundausstattung. Sie war in der Regel nicht unbedingt für kulinarische Besonderheiten bekannt, aber dennoch ein Alltagsmittelpunkt. Speisen und Getränke mussten in den Räumen der Gaststätte verzehrt werden, To-Go-Konzepte warteten noch auf ihre Erfindung. Im Zug selbst behalf man sich mit selbstgepackten Fresspaketen in Packpapier. Auch komplette Picknickkörbe und selbst Thermoskannen sollen Verwendung gefunden haben.

Doch nicht verhungert

Durch die vorherrschende lokale Bindung der Speisen und Getränke kam anstelle hochwertiger Launchboxes oder recyclebarer To-Go-Verpackungen so genanntes Geschirr zum Einsatz (➔ Glossar). Dessen langanhaltende Benutzung musste mit mehrfachen Reinigungszyklen umständlich erkauft werden. Nachhaltigkeit, Recyclebarkeit oder CO2-Neutralität waren für die damalige Bevölkerung unbekannte Begriffe. Stattdessen wusch man Geschirr ab oder übte gar Verzicht. Die Einnahme der Speisen erfolgte in der Regel orthodox im Sitzen. Streetfood-Angebote beschränkten sich höchstens auf Bockwurst im Brötchen (nicht recyclebar); vegane Speisen gab es in der damaligen Sprachregelung offiziell nicht.

Gespräche ohne Technik

An Smartphones oder Tablets war durch den recht unentwickelten Stand der Technik noch nicht zu denken. Das hatte bei Bahnfahrten häufig außergewöhnliche Zwangsbeschäftigungen (Gespräche/Lesen/Handarbeit) über einen meist längeren Zeitraum zur Folge. Komplett fehlende Lärmschutzwände gaben zudem den Blick auf die durchfahrenen Landschaften nahezu komplett frei und beeinflussten die Konzentration. Mitunter soll es auch zu spontanen Gesprächen unter Mitreisenden (Gleichbetroffen*innen) gekommen sein. In der Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts sind zahlreiche Beispiele für diese heute seltene Kulturpraktik zu finden.

Leben vor dem Rollkoffer

Besonders archaisch wirkt der damalige Umgang mit so genanntem Reisegepäck. Die Erfindung des Rades hatte sich noch nicht umfassend durchgesetzt. Reisende*innen benutzten Behältnisse, die als Koffer oder Reisetasche (➔ Glossar) körpernah getragen werden mussten. Im Zug (➔ Glossar) erfuhr größeres Gepäck häufig eine eigene Behandlung. Anstatt auf den Nachbarsitzen oder im Gang mitzureisen, musste es in Gepäckablagen verstaut werden. Auch gab es so genannte Traglastenabteile, eine Vorform der heutigen Mulifunktionsflächen. Sperrige Gegenstände mussten sogar in einem eigens mitgeführten Gepäckwagen befördert werden. Davon betroffen waren Fahrräder (muskelgetriebene Scooter-Vorgänger), aber auch Post- und Paketsendungen, denn separate Transportrouten wurden noch zwangsweise zusammengefasst.

Ins Gewicht fällt auch der im Gegensatz zu heute enorme Flächenverbrauch der früheren Eisenbahn. Das ohnehin bereits dicht verzweigte Streckennetz verfügte über zahlreiche wie ausgedehnte betrieblichen Anlagen. Platz für Brachen und naturnahe Grünflächen nahmen damals noch Bahnhöfe mit ausgedehnten Gleisanlagen ein. Bis auf wenige Ausnahmen war das Streckennetz zudem sehr stark ausgelastet. Klimaneutrale Radwege, wie man sie heute kennt, suchte man vergebens. Bahnanlagen und Bahnstrecken zeigten sich in der Regel als lebensfeindliche Orte ohne begleitendes Grün im Gleisbereich.

Glossar:

Bahnhofsgaststätte - Substantiv neutrum, Worttrennung Bahn|hofs|gast|stätte,

vereinfachte Vorform der heutigen Systemgastronomie, jedoch ungenormt und mit lokalen Unterschieden

Fahrkarte - Substantiv femininum, Worttrennung Fahr|kar|te,

seltener auch Fahrschein, altertümelnde Bezeichnung für Ticket, damals auf massiven Pappkärtchen oder Papierstreifen ausgedruckt

Fahrkartenschalter - Substantiv maskulinum, Worttrennung Fahr|kar|ten|schal|ter,

Vorläufer einer Einrichtung des heutigen personenbedienten Verkaufs

, inzwischen kaum noch nachweisbar

Geschirr - Substantiv neutrum, Worttrennung Ge|schirr, von mhd. geschirre,

Sammelbegriff der Vorformen von Behältnissen für den Verzehr von Speisen (Vorform späterer Foodwear, meist im Sitzen in speziellen Räumen verzehrt)

Koffer - Substantiv maskulinum, Worttrennung Kof|fer,

Transportbehältnis mit oben liegendem Griff, das als so genanntes Gepäck

seitlich am Körper getragen werden musste

Kursbuch - Substantiv neutrum, Worttrennung Kurs|buch,

Fahrplansammlung, auf Papier gedruckte unübersichtliche Vorform von Reiseauskunft-Apps

Ofen - Substantiv maskulinum, Worttrennung O|fen (bis 1996 untersagt),

Heizungsart, primitive Vorform der Wärmepumpe, die in der Regel mit offenem Feuer betrieben wurde

Zug - Substantiv maskulinum, Worttrennung Zug,

überholte begriffliche Vorform von modernen Produkten wie Regionalbahn, Regionalexpress oder Intercity. Gerüchte über angeblich größere Zuverlässigkeit und höheren Komfort halten sich allerdings hartnäckig.